在习近平总书记“向盐碱地要粮食”“全方位夯实粮食安全根基”的倡议指引下,内蒙古自治区党委办公厅2024年印发《关于推动盐碱地综合利用的实施方案》,明确将“耐盐碱饲草产业技术体系”列为突破盐碱地治理的关键路径。内蒙古作为全国第三大盐碱地分布区,承担着生态修复与粮食安全双重使命。鄂尔多斯市作为黄河流域重点治理区域,盐碱化耕地面积约194.7万亩,鄂尔多斯市农牧业科学研究院多年来研究盐碱地治理技术,并推动“以种适地”落地转化。

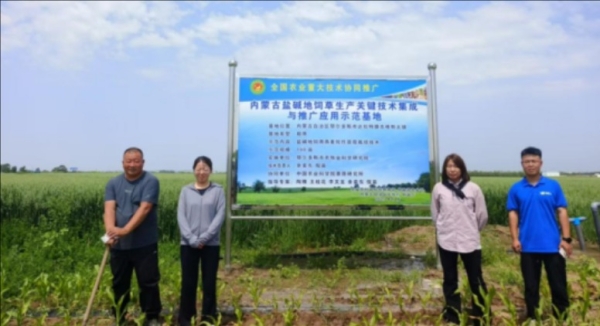

在鄂尔多斯市达拉特旗的盐碱滩上,一片郁郁葱葱的饲用燕麦格外醒目。这里是由鄂尔多斯市农牧业科学研究院在正时草业公司实施的“内蒙古盐碱地饲草生产关键技术集成与推广应用“项目示范基地。通过“耐盐碱燕麦-紫花苜蓿轮作“技术,在早春播种燕麦,利用其耐盐碱特性,能够在早春盐碱地的恶劣环境下生长,并因其较强的适应能力,形成较好的盐碱化耕地产出;夏季收获燕麦后播种苜蓿,为苜蓿的成功建植提供改良的土壤环境,后期苜蓿通过固氮作用,逐步增加土壤有机质,降低盐碱含量,最终通过优质饲草产出,达到经济生态双赢目标。

在这片重获新生的盐碱地上,通过耐盐碱品种优选燕麦与苜蓿的轮作不仅描绘出“生态修复-生产增效-农民增收“的良性循环图景,更揭示了农牧业可持续发展的核心密码:以科技之力激活土地潜能,让每一寸土地资源都物尽其用。当改良后的土壤开始孕育生机,当饲草种植形成草产品,我们看到的不仅是百亩示范田的蜕变,更是一条可复制、可推广的绿色发展之路,这场“绿进盐退“的战役证明,唯有让土地健康、农民富裕、产业兴旺同频共振,才能真正实现农牧业的高质量永续发展。