盛夏七月中旬,来自不同地区的游客站在云冈石窟前,迎接清晨的第一缕微光。每天都是如此,尽管尚早,广场上却已人声鼎沸。无论是丽日晴空,还是飘着细雨,游客们都会在不同的日子享受着来自云冈石窟的“厚礼”。导游挥动小旗,孩子们蹦蹦跳跳,老人们则缓步徐行,各种身影交织成一幅热闹的图画。那尊巨大露天大佛微微俯首,慈眉善目地凝视着下方涌动的人潮,恍如跨越了千年的时光隧道,在2025年炽热暑期的热浪里,将历史与今天悄然连接在了一起。

2025年暑期的云冈石窟,在科技加持下,为石窟赋予了新的体验维度,古老石窟的魅力在数字光影中重新焕发着光彩。在云冈美术馆旁边一个二层展厅内,记者看到了几位游客戴上VR眼镜后发出惊叹——他们正通过虚拟技术“进入”那些因保护需要而常年关闭的洞窟,近距离感受着那些隐于“深闺”的绝世瑰宝。通过VR眼镜看到数字化展示中心内,高精度扫描还原的佛造像在屏幕上静静旋转,每一丝衣褶纹理都清晰可见,仿佛时光被悄然凝固于此。一位带着孩子的父亲指着屏幕,兴奋地讲解着:“你看,这尊佛像身上的纹路,是北魏工匠一刀一凿刻出来的!”更令人惊喜的是,借助AI智能导览,游客在手机屏幕上轻点,耳边便传来石窟中某位“菩萨”亲切的话语:“我身上的彩绘,可曾惊艳了你的双眸?”——冰冷石头在数字的魔法下,竟透出如此鲜活的温度。

在云冈美术馆内,“般若——郑勤砚作品展”的热度依然持续。游客动情于郑勤砚对云冈文化的深度领悟,对中华传统文化精髓的把握与钻研。那字中有画、画中藏禅意的书画作品让不少人驻足观看。“般若”是郑勤砚艺术创作的核心理念,也是贯穿整个展览的精神线索,串联起从云冈石窟的历史沉淀,到艺术家郑勤砚笔墨间的精神探索。“我们喜欢这样的思想旅程。这或许就是暑期到云冈石窟看展的原因吧。”北京游客张先生说。

云冈的“火热”,更在石窟之外,在文化、旅游与消费的深度融合中持续升温。漫步于景区内的文创市集,琳琅满目的商品令人目不暇接:印着云冈纹样的丝巾飘逸典雅,憨态可掬的“佛头帽”,喜气十足的小乐伎盲盒冰箱贴引来年轻人争相收集,而“昙曜五窟”造型的雪糕则成为游客手中最“清凉”的文化符号。记者亲眼见一群学生围在某摊位前,认真挑选着刻有“云冈”字样的精美书签。云南大学一位女学生笑着说:“带回去送给室友,这可是来自云冈的礼物啊!”景区精心策划的“石窟艺术工坊”内,孩子们正屏息凝神,在老师的指导下体验传统矿物颜料绘画;不远处的建筑旁,一场以乐舞形式让沉睡千年的石窟艺术焕发青春活力的“云冈舞”正在展演,《云冈莲珠纹舞》《谱石见光》《妙花香音》等自创节目赢得游客阵阵掌声。演出结束,云冈研究专家赵昆雨关于云冈石窟飞天、力士等雕刻中的手势、服饰和舞蹈姿态的讲解,又让热爱传统文化的人士加深了对云冈舞的理解。

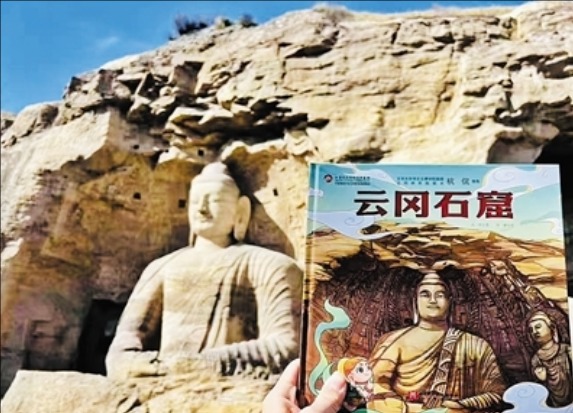

小型演出悠扬奏响,古曲新韵在千年佛国上空回荡,文化不再是橱窗里的冰冷标本,而是可触、可感、可带走的生活印记。云冈礼物店·喜游工作室一名工作人员告诉记者:“如今云冈的文创越来越受到各地游客的青睐,大家是真的愿意为这份文化记忆买单。”近日,绘本《云冈石窟》作者郭淳、田璐精心设计的“喜游·鹿榕”“小飞天云佑佑”微信表情包一上线就赢得众多网友点赞,“清新、活泼、亮丽的风格是绘本《云冈石窟》的有益补充。”不少网友表示。

景区内,一位小解说员用稚嫩却庄重的童声在洞窟前讲着:“这尊交脚弥勒菩萨,他嘴角的微笑,是北魏工匠对美好世界的向往……” 一位来自南方的教师带着研学团的学生,在笔记本上认真描绘着佛像的轮廓。她感慨道:“站在这些大佛面前,才真正触摸到了文明的厚度和祖先的智慧。” 这些场景无不印证着,石窟艺术所承载的中华文化基因,正在更广阔的人群中扎根、生长、传承不息。

落日的余晖渐渐洒在武州山崖壁上。最后一批游客仍恋恋不舍,有的游客仍想站在停车场广场前的大屏幕前,留下一张照片,定格这千年一瞬的庄严与美好。云冈研究院相关负责人表示,云冈的“火热”,并非仅仅体现在持续攀升的游客数量上,其深层魅力,更在于它作为一部镌刻在石头上的恢弘史书,在2025年新的时代语境下,借助科技之翼、融合创新之力、厚植文化之根,重新焕发出灼灼生命力。